Il cinema documentario di Ugo Saitta è prima di tutto testimonianza di una Sicilia che non c’è più. Rivedere e rileggere l’isola, attraverso il suo cinema, significa recuperare uno sguardo ingenuo e speranzoso su uno sviluppo economico basato tanto sul turismo naturalistico quanto sulle aspirazioni industriali del boom economico.

Questo l’incipit di chi ha realizzato questo documentario sul cinema di Ugo Saitta Con la Sicilia negli occhi, prodotto da Fuoricircuito e realizzato con la partecipazione del laboratorio multimediale di sperimentazione audiovisiva della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania (la.mu.s.a.). Il lavoro contiene interventi di coloro che hanno conosciuto Ugo Saitta, che con lui hanno lavorato e collaborato o che meglio contribuiscono a definire il valore della sua produzione: Riccardo Manaò, Gabriella Saitta, Tuccio Musumeci, Leo Gullotta, Sebastiano Gesù, Adriano Aprà, Marco Bertozzi, Enrico Magrelli, Giuseppe Giarrizzo, Ivano Lollo e Mario Musumeci.

Negli occhi e nel cuore di Ugo e Rita Saitta: i 100 anni dalla nascita di Ugo Saitta.

5 Dicembre 2012 alle ore 20:30 Teatro Brancati in via Sabotino a Catania. Durante la serata testimonianze di chi ha collaborato con Ugo e Rita Saitta attraverso gli interventi di Gabriella Saitta, Tuccio Musumeci, Leo Gullotta, Guia Jelo, Elena Fava, Giuseppe Dipasquale, Orazio Torrisi.

Proiezioni di alcuni episodi di Volto di Sicilia durante la serata:

Uno contro tutti e viceversa (Volto di Sicilia n°3, 1963)

Un fiore per bacco (Volto di Sicilia n°3, 1963)

Calcio follia (Volto di Sicilia n°2, 1963)

Prologo (Volto di Sicilia n°1, 1962)

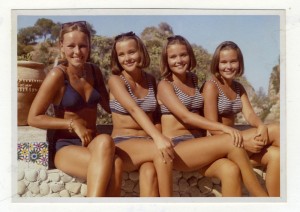

Donne e leoni (Volto di Sicilia n°1, 1962)

Intervista a Alessandro De Filippo curatore della fotografia e regia del documentario.

Come è nato questo progetto?

Tre anni fa, mi trovavo a Berlino, per presentare un programma di documentari siciliani all’Interfilm Festival. Insieme ad Alessandro Rais, direttore della Filmoteca Regionale Siciliana, avevamo disegnato un programma per il festival e proiettavamo i film in 35mm restaurati. Insomma, una goduria immensa, decisamente apprezzata dal pubblico internazionale del festival. Avevamo scelto di presentare il cinema di Francesco Alliata di Villafranca e i documentari di Vittorio De Seta. Mancava però il terzo documentarista principale del cinema siciliano, il catanese Ugo Saitta. Me lo fece notare, prima lo stesso Rais (un palermitano! che affronto!), e al ritorno a Catania, il prof. Giuseppe Giarrizzo, che è lo storico punto di riferimento per tutte le attività culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. Giarrizzo, che aveva conosciuto Saitta e aveva visto i suoi lavori, mi invitava a studiarlo al più presto. Dopo aver visto i primi documentari, mi sono reso conto che dovevo dedicarmi a una ricerca più approfondita e cambiai il “fuoco” della mia tesi di dottorato, che era giunta all’ultimo anno di ricerca. Lo sforzo fu notevole, ma raccolsi del materiale inedito, grazie anche alla generosità della figlia di Ugo Saitta, Gabriella – anche lei attrice di teatro e cinema – e cominciai a incrociare le carte. Il primo effetto fu quello di ritrovare un documentario che si riteneva perduto, La terra di Giovanni Verga (1953) e di cominciare a cercare il modo per raccontare la storia di questo appassionato regista catanese.

Cosa rappresenta per te il lavoro di Ugo Saitta?

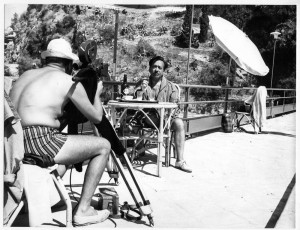

È una storia d’amore senza limiti – e per certi versi quasi ossessiva – per il medium cinema. Ugo Saitta era affascinato da tutti gli elementi che compongono la costruzione di un film: la scrittura, la direzione tecnica della troupe e la gestione artistica degli attori, la fotografia e il montaggio, i movimenti di macchina e la titolazione effettuata con la truka, i titoli di testa in animazione a passo uno e i proto-effetti speciali del tempo. Laureatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ha acquisito delle competenze tecniche che in Sicilia in quegli anni (1935-1939) non aveva nessuno.

Per me, che studio le tecniche, il linguaggio e soprattutto l’estetica del cinema, conoscere Ugo Saitta è un dovere oltre che un piacere. Perché recuperare dall’oblio la storia cinematografica dei nostri autori siciliani, significa recuperare parte della nostra storia culturale e, quindi, della nostra identità.

Quale Sicilia documentano le narrazioni cinematografiche di Ugo Saitta?

È la Sicilia delle aspirazioni e dei desideri. Ugo Saitta, da riformista, chiede al cinema di indicare una strada per la rinascita culturale ed economica della Sicilia. È il primo a rendersi conto delle potenzialità di promozione turistica che l’audiovisivo può avere (e in questo anticipa gran parte delle produzioni televisive odierne, da Linea Blu e Pianeta Mare, da Sulle falde del Kilimangiaro a tutte le trasmissioni regionali sulle bellezze artistiche e naturali della Sicilia). Certo, è figlio del suo tempo anche per gli errori di prospettiva: pensiamo per esempio all’infatuazione per l’industria estrattiva di Gela e di Priolo. Ma lì, lui ragiona come tutti i politici e gli intellettuali siciliani del suo tempo, sia quelli della Dc, sia quelli del PCI.

Cosa rimane di quella Sicilia?

Poco. La Sicilia, come tutta l’Italia, ha vissuto una serie di cambiamenti traumatici. Il turismo di massa l’ha abbrutita, l’industria pesante ha creato delle ferite ambientali forse insanabili. Ma quella che fa più impressione è la trasformazione antropologica del popolo siciliano, che ha perso il rispetto per le proprie radici culturali, per le proprie tradizioni artigianali e di produzione agricola. Oggi la Sicilia rischia di divenire un non-luogo. Recuperare il cinema dagli archivi delle Cineteche Nazionali e delle Filmoteche Regionali, dalle collezioni pubbliche e private, può permetterci di ragionare, di ritrovarci, di abbandonare le semplificazioni televisive di Uomini e donne o C’è posta per te.

Puoi spiegarci meglio cosa significa recuperare uno sguardo ingenuo e speranzoso su uno sviluppo culturale della Sicilia?

Vuol dire ricominciare a guardare la Sicilia senza pregiudizi. Vuol dire raccontare le storie dei ragazzi che vivono a Picanello o a Sancristoforo o a Librino, degli studenti dei Benedettini o della Cittadella. Vuol dire guardare e registrare e riprodurre e rappresentare i conflitti sociali e culturali delle nostre strade e delle nostre piazze, senza fingere un’Isola da cartolina, ma cercando di mantenere uno spirito costruttivo e ottimista. Certo è difficile. Ugo Saitta è nato nel 1912. Fra poco avrebbe compiuto 100 anni. Partiamo da questa coscienza centenaria, partiamo dal suo sguardo. E cerchiamo la nostra strada.

Ugo Saitta (1912-1983) è il primo documentarista siciliano di rilievo, già attivo cinematograficamente a Catania a partire dagli anni Trenta. Dopo alcune esperienze da cinedilettante, si iscrive al corso inaugurale (1935-1936) della scuola romana, dove imparerà le tecniche di regìa e la narrazione cinematografica. Il lavoro più interessante realizzato da Ugo Saitta, in questa prima fase di sperimentazione, è sicuramente il cortometraggio di animazione Teste di legno, che viene presentato con il titolo Pisicchio e Melisenda alla VII Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 1939.

Ugo Saitta (1912-1983) è il primo documentarista siciliano di rilievo, già attivo cinematograficamente a Catania a partire dagli anni Trenta. Dopo alcune esperienze da cinedilettante, si iscrive al corso inaugurale (1935-1936) della scuola romana, dove imparerà le tecniche di regìa e la narrazione cinematografica. Il lavoro più interessante realizzato da Ugo Saitta, in questa prima fase di sperimentazione, è sicuramente il cortometraggio di animazione Teste di legno, che viene presentato con il titolo Pisicchio e Melisenda alla VII Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 1939.

La storia del cinema documentario di Ugo Saitta si intreccia con la storia della Sicilia. Zolfara (1947) è l’inizio del momento più ispirato della produzione del regista catanese, quello più continuo dal punto di vista produttivo e di coerenza stilistica, e sicuramente quello più rilevante dal punto di vista artistico. Saitta sente una missione: dare figura alla «ricostruzione sociale, turistica e artistica» della sua terra. Perché darle visibilità significa promuovere una sorta di riscatto culturale. E allora il documentario unico e occasionale non basta, perché la sua ricerca non è quella di una singola opera d’arte, ma di un sistema di rappresentazione, che viene concepito appunto come una «collana di cortometraggi».

Documentari sull’etna. L’Etna è femminile, la montagna, e insieme maschile, il vulcano. È un elemento fisico di riconoscibilità del territorio e quindi, inevitabilmente, di identità culturale. L’Etna è ciclo di vita, di morte e ancora di vita, con le sue spaventose eruzioni che cancellano colture e case e con le sue ceneri fertili madri di una nuova rinascita. Il simbolo dell’Etna incombente ha generato così una modalità antropologica che è un misto di fatalismo e di coraggiosa volontà di riuscita. La precarietà è un gene ereditario della Sicilia orientale, tra terremoti, maremoti e colate laviche, si è abituati a pensare il proprio mondo come qualcosa di instabile, di transeunte, in continuo movimento e trasformazione e rinnovamento. Saitta racconta l’Etna in quattro documentari, che attraversano buona parte della sua carriera.

Volto di Sicilia. Se la formula del documentario aveva alla base lo sviluppo narrativo di un tema, l’ultima parte della ricerca audiovisiva del regista catanese si muove verso una direzione diversa, più vicina all’informazione giornalistica che al cinema narrativo. Volto di Sicilia segna un nuovo registro espressivo e una diversa funzione comunicazionale.

Scheda tecnica del documentario

fotografia e regìa: Alessandro De Filippo

produzione: Ivano Mistretta

montaggio: Carmelo Emmi

musiche originali: Carlo Natoli

riprese: Giuseppe Giudice, Giovanni Tomaselli

suono: Alessandro De Caro

suono in presa diretta: Stefania Santagati

edizione: Roberta Caruso, Chiara D’Amico

edizione dialoghi: Stephen Conway

assistente al montaggio: Roberta Incatasciato

grafica e compositing: Monica Saso

foto di scena: Antonio Caia

assistente di produzione: Felicita Platania

ispezione di produzione: Antonio La Cognata

archivi: Maria Vittoria Rasà

segreteria organizzativa: Valentina Sciuto

27 Marzo 2013

Buonasera,

Desideravo sapere se esiste una biblioteca o cineteca dove posso trovare i documentari di Ugo Saitta e poterla vedere.

Cordialmente

Marcello Torriis

27 Marzo 2013

Ti consigliamo di contattare il Alessandro De Filippo del Laboratorio La Musa di Catania a questo indirizzo mail: lebeulme@gmail.com